Les ravages d’une catastrophe humanitaire

La Colombie compte ses morts mais rien n’est

véritablement entrepris au niveau gouvernemental

pour enrayer la tragédie.

SEMANA (extraits)

Bogotá

En 2001, le conflit armé a coûté la vie à

3 685 civils, soit plus que tous

les innocents tués le 11 septembre.

Une catastrophe humanitaire, pire en un sens,

parce qu’elle ne fait pas que des morts.

Cette même année, 190 454 personnes

ont été déplacées et 160 syndicalistes

assassinés. D’une balle, 10 journalistes

ont été réduits au silence et on a recensé

3 041 enlèvements et 259 disparitions.

Seulement, ces tragédies ont lieu au goutte

à goutte, jour après jour, dans des villages

isolés. Et du fait même de sa fragmentation

[et de sa longévité, presque un demi-siècle],

on perçoit rarement ce drame dans toute son

ampleur : il ne suscite pas suffisamment

d’indignation.

Le gouvernement, ainsi que les citoyens encore

épargnés par la guerre, font comme

si de

rien n’était, comme si la situation

n’appelait

pas de mesures exceptionnelles. Jusqu’ici,

les solutions se sont toujours avérées

insuffisantes.

Il n’est pas si loin le jour où ce

drame

invisible, dont on croirait qu’il se

déroule

en Afghanistan, et non à Murindó ou

à Machuca,

se jouera soudain à chaque coin de

rue – non

plus avec deux ou trois déplacés brandissant

des banderoles, mais avec des dizaines

de

déracinés exigeant de la nourriture

par la

force.

Il est faux de dire, comme on l’entend trop

souvent, que ce pays est prêt à tout

supporter.

La situation ne cesse de se détériorer,

et

peut-être de manière irréversible.

Témoin,

le nombre grandissant de Colombiens

qui tombent

en dessous du seuil de pauvreté. Il

y a deux

décennies, 39 % de la population

gagnait

moins de 2 dollars par jour, on

en dénombrait

49 % en 1999, et aujourd’hui,

selon

la Banque mondiale, on serait passé

à 64 %.

Sur ces 27 millions de pauvres

[sur

un total de 40 millions de Colombiens],

pas moins de 9,6 millions d’indigents

n’ont pas de quoi couvrir leurs besoins

caloriques

minimaux. C’est comme si tous les habitants

de Bogotá et de Medellín vivaient avec

moins

de 1 dollar par jour.

La violation systématique des droits de l’homme

a beau favoriser la pauvreté, aucun

candidat

[à l’élection présidentielle du 26 mai

dernier] n’en a fait une priorité.

“Dans les premiers mois de l’année, le nombre

de personnes déplacées a doublé par

rapport

à 2001”, affirme Georges Comninos, chef de la délégation

du Comité international de la Croix-Rouge

(CICR) en Colombie. “La population civile n’est pas prise entre

deux feux, elle est véritablement l’objet

du conflit. Il suffit d’être sous l’influence

du camp adverse pour être considéré

comme

l’ennemi.”

Dans plusieurs catégories de problèmes humanitaires,

la Colombie bat tous les records :

le

taux le plus élevé d’enlèvements (hormis

les conflits africains), le plus grand

nombre

d’enfants enrôlés dans les mouvements

armés

et un nombre de civils tués équivalent

aux

morts des guerres de haute intensité.

[Depuis

le début du conflit, 4 millions

de Colombiens

ont pris le chemin de l’exil et 2 millions

de personnes ont été déplacées à l’intérieur

du pays]. Etre déplacé, ce n’est pas

seulement

perdre une maison et des objets personnels,

c’est surtout être déchiré intérieurement.

Des mécaniciens, des chauffeurs de

taxi,

des boulangers, des dentistes, des

secrétaires,

des fonctionnaires, au total 351 Colombiens

par jour – selon les estimations

prudentes

du Réseau de solidarité sociale, près

du

double selon l’ONG Codhes – doivent

tout quitter pour sauver leur peau.

Chacun

de ces hommes et de ces femmes était

quelqu’un,

son nom avait une histoire, sa famille

une

tradition. D’un jour à l’autre, ils

deviennent

des mendiants, déambulant dans les

rues d’une

ville, une pancarte à la main. Ils

ne sont

guère nombreux à essayer de revenir

dans

leur région d’origine. L’année dernière,

seule une personne déplacée sur dix

est rentrée.

Outre les syndicalistes et les journalistes

assassinés, en 2001, quatre curés et

treize

militants des droits de l’homme ont

été réduits

au silence pour toujours. Des dizaines

d’intellectuels

sont en exil. Tel est l’autre visage

de la

crise humanitaire que connaît le pays :

toute contestation est muselée.

Malgré tout, des dizaines d’organisations

donnent à manger à des enfants, s’occupent

des personnes déplacées ou rééduquent

des

mutilés de guerre. Le gouvernement

a amélioré

considérablement les soins d’urgence

aux

sans-abri. Et la communauté internationale

alloue de plus en plus de moyens à

des programmes

d’aide. Mais vu l’avalanche de calamités

qui s’est abattue sur la Colombie ces

dernières

années, de telles mesures restent désespérément

insuffisantes. La force publique n’axe

pas

son action sur la protection des civils,

les groupes armés déplacent les gens

impunément

et peu de maires s’engagent sur le

front

humanitaire. A l’heure qu’il est, il

n’existe

toujours pas de véritable système d’alerte

pour prévenir les massacres, et rien

n’a

été fait pour l’attribution collective

des

terres – une mesure qui empêcherait

que ceux qui déplacent les populations

ne

s’approprient les terres abandonnées.

Il

faudrait aussi assouplir la réglementation

pour faciliter les embauches d’urgence.

Au-delà du manque de moyens, souligne le

Defensor del Pueblo [sorte de médiateur au niveau municipal], “la principale faiblesse de l’action de

l’Etat réside dans l’absence d’une

vision

d’ensemble des conséquences du conflit

sur

la population civile”. En d’autres termes, le pays compte ses

morts, mais il ne mo bilise pas toutes ses ressources pour mettre

fin à cette tragédie qu’est la guerre. bilise pas toutes ses ressources pour mettre

fin à cette tragédie qu’est la guerre.

|

Otage Otage

Ingrid Betancourt, la candidate écologiste

à l’élection présidentielle colombienne

(arrivée

en dixième position lors du scrutin)

est

toujours prisonnière des FARC. Figure

de

la lutte anticorruption, populaire

pour ses

campagnes chocs, véritable héroïne

à l’étranger,

son enlèvement, le 23 février

dernier,

a mobilisé l’opinion internationale.

Mais

l’intercession de parlementaires européens

est restée sans succès. Les FARC la

gardent

en monnaie d’échange contre la libération

de 300 des leurs.

|

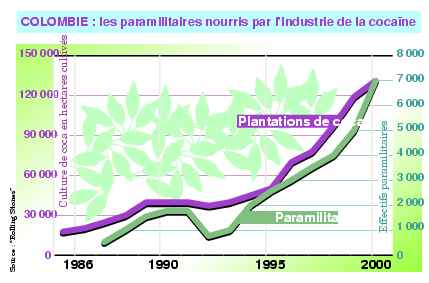

Trafic

Les gros cartels ont disparu

Il y a moins de dix ans, quand on disait

trafic de drogue, on pensait cartels

et gros

barons et plusieurs noms – Fabio

Ochoa,

Carlos Lehder, etc. – venaient

à l’esprit.

Le plus célèbre narcotrafiquant colombien

Pablo Escobar – tué par l’armée

colombienne

en décembre 1993 – voulait

jouer

un rôle politique, manipulait le pouvoir

et les médias avec brio. Il avait déclaré

une véritable “guerre” à l’Etat, soldée

par

des centaines de mort. Son organisation,

le cartel de Medellín, a été officiellement

démantelée dans les années 90.

Les frères

Orejuela, chefs du cartel de Cali,

narcotrafiquants

en “cols blancs”, comme ils ont été

souvent

présentés, sont depuis 1995 en prison.

Depuis,

la police colombienne annonce régulièrement

l’arrestation d’un chef de cartel ou

d’un

autre (de la Côte, de Bogotá, de Pereira,

etc.) dont les noms sont souvent inconnus

du public. Et pour cause. L’époque

où les

barons de la drogue s’affichaient,

voire

pactisaient avec la politique est révolue.

Les affaires continuent mais elles

se font

plus discrètement. Les polices – et

pas seulement colombiennes – savent

que l’ennemi est devenu multiforme,

moins

visible mais tout aussi puissant qu’il

y

a dix ans. Confrontées à la répression,

les

grandes mafias colombiennes se sont

réorganisées

ou ont sous-traité. “Le trafic de drogue est aujourd’hui un problème

de culture et non de grands cartels”

reconnaît l’ancien conseiller à la sécurité

des citoyens du président Pastrana

dans l’hebdomadaire

colombien Cambio, “Les petites organisations cultivent, puis

fabriquent la cocaïne qui sera transmise

à d’autres organisations, mexicaines,

dominicaines

et autres…” Au Mexique, les mafias ont pris une telle

importance que le pays est en train

de devenir

“le nouveau narco-Etat de la région”, selon le quotidien El Mundo.

Les filières du trafic se sont atomisées

et mondialisées. Une des grandes fiertés

du cartel de Cali était autrefois d’avoir

su maîtriser le trafic de la production

à

la distribution. Ce ne pourrait plus

être

le cas aujourd’hui : bien d’autres

mafias

– russes, africaines par exemple –

jouent leur rôle d’intermédiaire. Les

routes

de la drogue n’ont jamais été aussi

nombreuses,

soulignent les Nations unies dans leur

dernier

rapport. Et les bénéfices qui en résultent

sont maintenant plus souvent investis

dans

les pays du Nord que dans les pays

de production.

Pablo Escobar voulait vivre, investir

et

mourir en Colombie. Aujourd’hui, les

lois

colombiennes sont telles qu’il est

devenu

plus difficile de blanchir de l’argent

sur

place. Mais cela n’empêche pas la production

d’augmenter. Car finalement la drogue

sert

surtout, sur place, à exacerber la

guerre

civile et la violence puisqu’elle alimente

en armes la guérilla de gauche comme

les

paramilitaires d’extrême droite.

|

|